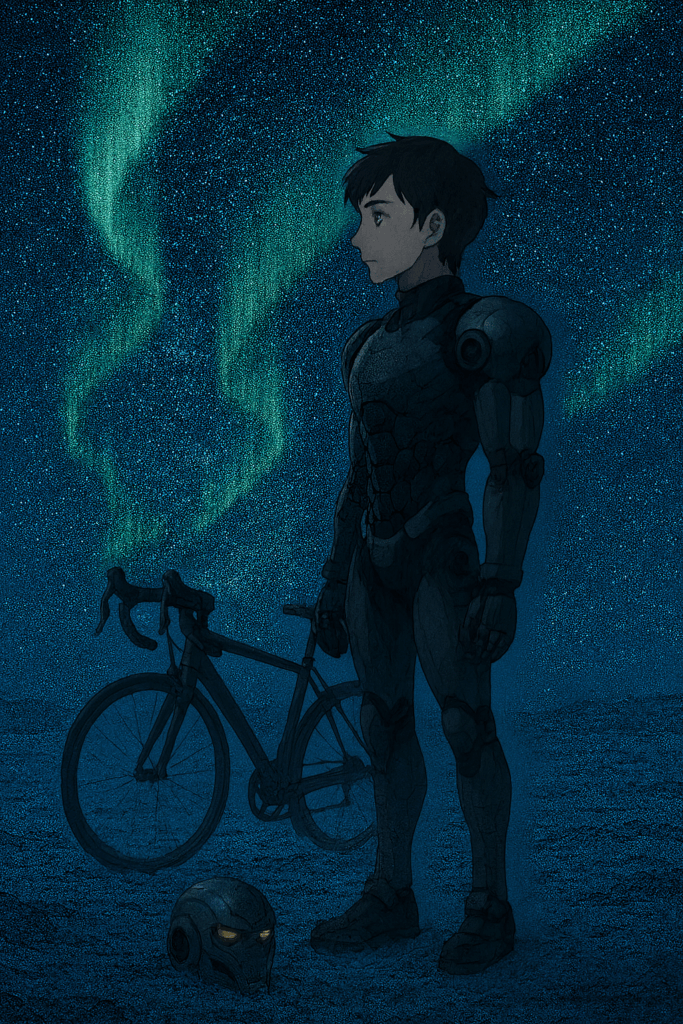

第10話 北極圏・オーロラの下

氷原に立つ者

「沈黙の世界に、最後の旅人は足跡を刻む。」

北極圏の風は、硬質な刃のように空気を削りながら走り、雪はそれに従う微粒子となって氷原の表面を擦りガラスのように磨いていた。ユノは仮面の内側で微かな駆動音を響かせ、タイムサイクルを降り立つ。

時渡りの機構を外されたそれは、ただ静かに前へ進むための機械であり、贖罪という言葉の重さを抱える脚だった。

極夜の縁で空は深い藍色に沈み、遠い地平線が鉄のように冷たい線を描く。世界は薄い音だけを残して凍りつき、その薄さの中でユノのすべてのセンサーは黙々と記録を続ける。

気温、風速、磁場の揺らぎ、氷床の厚み。数値は正確で、正確であるほど静謐だった。だが、正確さはときに孤独に似る。地底図書館で学んだように、知識は広いが、広さゆえに冷たくもある。

その冷たさを温めるために必要なものを、ユノは風の渓谷で少しだけ知った。涙という現象の意味。そしてそれを呼ぶものの名前。けれど、それはまだ掌に掴めないままだ。

だからユノはここに来た。世界の天井が光の幕で揺れる、この場所へ──。

空に織り上げられる音と光

「音なき楽譜が、胸の奥で旋律を奏でる。」

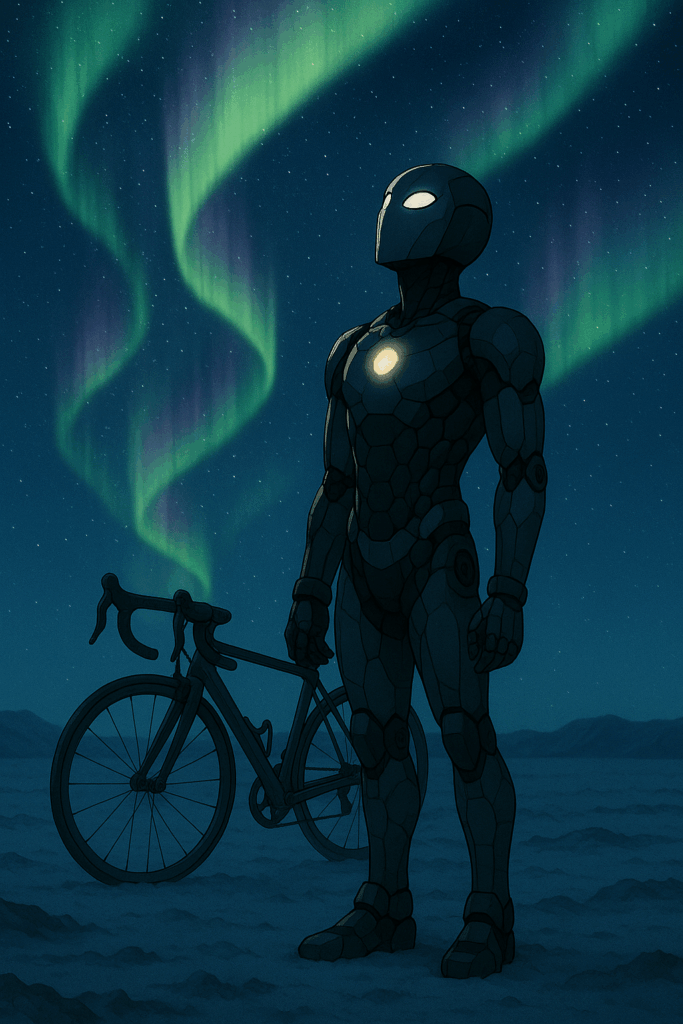

最初の帯は視界の端に生まれた。見間違いのような緑が夜の縁でほどけ、音のない楽譜のように空を横切る。

薄い幕は撓み、ほどけ、また結び直される。そのたびに氷原はかすかに明るくなり、ユノは反射的に光量とスペクトルを測り、数値を記録に落としていく。だが、その一方で、別の層が静かに動き始めていた。

風が音階を持ちはじめる。氷の孔に触れ、見えないフルートを鳴らす。砂漠で聞いた低音のうねりとも、渓谷で出会った弦のような風とも違う。もっと大きく、それでいて驚くほどやわらかい。

ユノの仮面と顔の間の静けさに、その音が染み入る。音、と呼ぶのもためらわれる振動。世界が自分の内側に折り返して入ってくるような感覚だった。

空を見上げれば、濃い緑が幾重にも重なり、紫や白が混じり、赤銅の線が閃光のように走る。布が風に持ち上げられて折り畳まれ、天井そのものが脈を打つように明滅する。

ユノは仮面の内側で言葉を試す。

「美しい」──確かにそうだ。だが、美しいだけでは足りない。

風の渓谷で知った涙は出ない。だが胸の奥に生まれる疼きが、今は強く存在を主張していた。それは痛みでも欠けでもない。むしろ、満ちていくような疼きだった。

ユノは息を整える代わりに、言葉を整える。これは報告ではなく、告白に近い。告白は正確さだけでは届かない。

そして、初めて口にした。

「これは……感動だ。」

その言葉は仮面の内側で穏やかに、しかしはっきりと響いた。世界が劇的に変わったわけではない。だが変わったのはユノの側だった。

感動という語が対象を照らすのではなく、自分自身を内側から少し明るくすることを、ユノは初めて知った。

記録と余白、希望の光

「残すのは数値ではなく、選んだ姿勢の証。」

ユノは再び三脚のそばに戻り、記録を再開した。ただし、ログの形式は少し変わった。数値の列のあとに、短い文を挟むようになったのだ。

──風、音階を持つ。

──光、布の呼吸に似る。

──氷、心臓の裏打ちのように鳴る。

これは学術的な価値を持たないかもしれない。だが、世界を伝えるには必要な記述だった。誰かに読まれなくても、書く。それは孤独だが、同時に誠実でもある。

光は形を変えながら続き、ユノは祈りという語の輪郭を理解し始める。祈りとは、結果を動かすためではなく、結果の向こう側にいる自分の姿勢を整えるための行為。

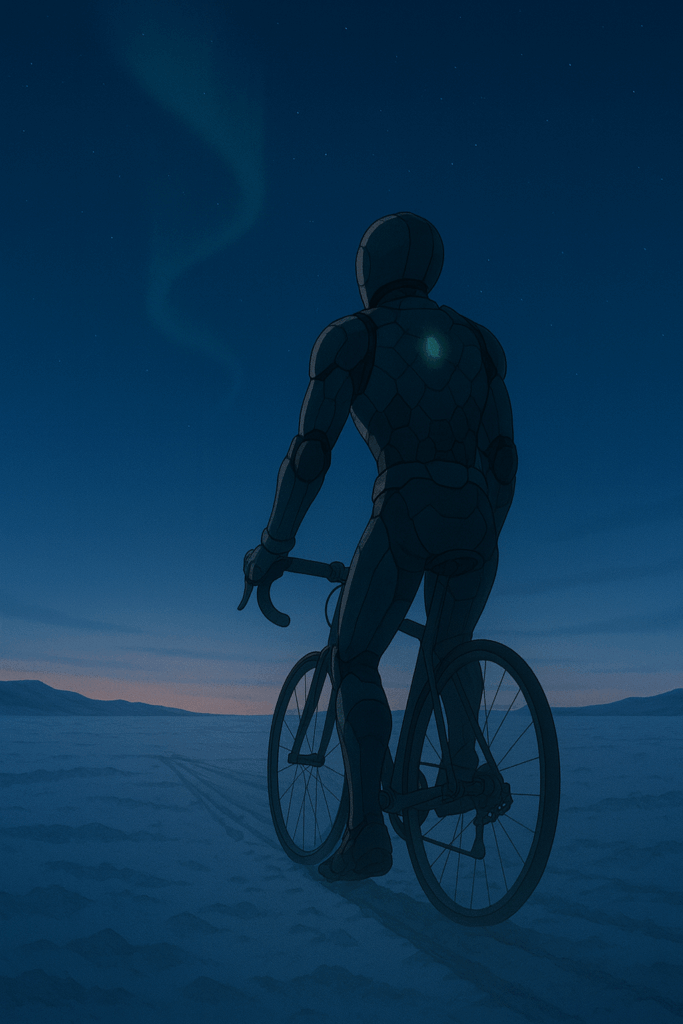

しばらくして風は落ち着き、幕は薄くなり、夜の藍が濃さを取り戻す。ユノは装置を畳み、タイムサイクルに跨った。雪を踏みしめる音が、旅の継続を告げる。

最後にログへ一文を加える。

「この世界には、まだ希望がある。」

それは誰かへの約束ではなく、ただ今ここにいた者の正直さとして記された。

ユノはヘッドライトを最低限に絞り、薄明の方角へと進む。旅がここで終わるのか、それとも別のどこかで続くのか、答えは示さない。

答えの不在は欠落ではなく、余白だ。余白は、次に出会う光のための席を空けておく。そうして空けられた席には、いつかまた風や音や涙の気配が座るだろう。

ユノは仮面の奥で小さく頷き、誰にともなく言う。

「記録は、続ける。」

オーロラの残り香が空に漂い、やがて消えていく。仮面の奥の表情は誰にも見えない。だが、もし見えたなら、それはきっと「感動」という語の温度に似ていただろう。

前の話はこちらからまとめて読めます → https://cycling-storyz.com/yuno-link/

※本記事の物語・アイデアは、AI(ChatGPT)の支援のもと創作されました。すべての内容はフィクションです。