はじめに

2125年、人類は「自らペダルを漕がないロードバイク」という新しい存在を受け入れつつある。

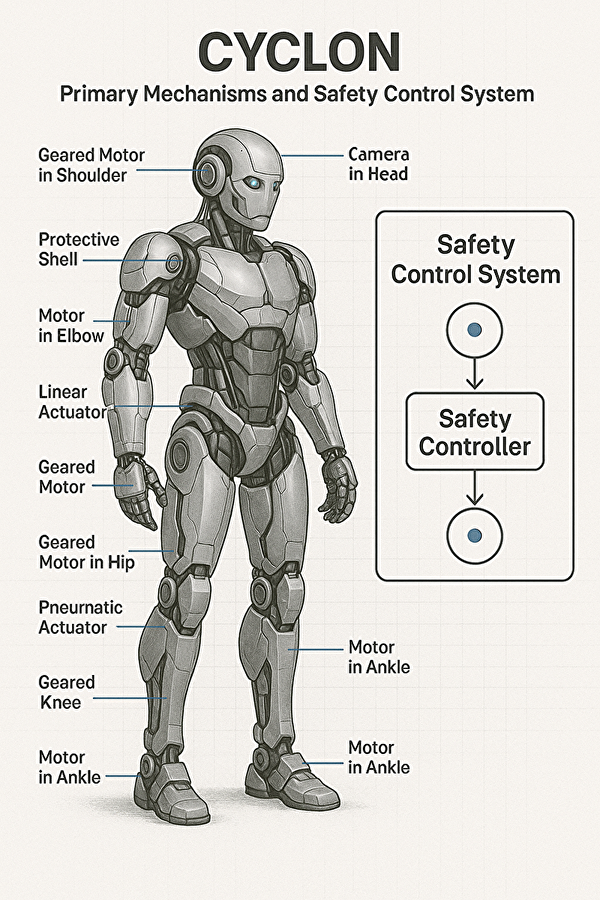

それは単なる自動走行自転車ではない。人工筋肉を備えた人型ロボットが、自転車に跨り、自らの力でペダルを踏む。かつて人間だけが享受していた「走行体験」を機械に与える試みであり、科学と哲学が交差する実験だ。

このパートでは、ロボット型ロードバイクの最新研究、応用分野、社会的意義を科学ジャーナル風に深掘りする。

技術的基盤 ─ ロボットはなぜ「漕ぐ」のか

ロボットにロードバイクを漕がせる発想は、一見すると非合理的だ。

モーター駆動で直接ホイールを回したほうが効率的であり、バッテリーの持ちも良い。

しかし、研究者たちは「敢えて人間と同じ方法で走ること」にこだわった。

人工筋肉ユニット

従来の電動アクチュエータではなく、カーボンナノチューブを用いた「人工筋肉」を搭載。

人間の筋肉と同じく収縮と弛緩を繰り返し、自然なペダリングを再現する。

この人工筋肉は微細な電圧制御により、ペダルを押す強さを0.1N単位で調整可能。結果として、人間以上に“人間らしい”走行リズムを作り出す。

バランス制御

自転車は二輪であるがゆえに不安定だ。

ロボット型ロードバイクには「動的姿勢安定システム」が組み込まれており、加速度センサー・ジャイロ・路面解析AIが常にバランスを補正する。

特筆すべきは「転倒学習アルゴリズム」だ。敢えて転倒を繰り返し、その挙動から“人間が転びにくい動き”を学習した。

知覚システム

ロボットは走行中、環境データを多層的に解析する。

- 気温・湿度 → 筋肉収縮効率の最適化

- 路面状態 → ペダル入力のリアルタイム補正

- 勾配・風向き → 走行戦略の即時変更

その判断速度は人間の約30倍に達し、理論上「最適な走り」を実現できる。

応用分野 ─ 実験から社会実装へ

災害支援

災害現場では大型車両が入れない場所が多い。

ロボット型ロードバイクは背中に救援物資を背負い、瓦礫や狭路を越えて進入できる。

実証実験では、倒壊家屋の谷間を走り抜け、医薬品を被災者に届けるデモンストレーションが行われた。

環境モニタリング

山岳地帯や湿地帯など、人間にとって過酷な地域で環境データを収集する。

ロボットは24時間走行しながら大気組成・土壌データを送信する。自転車を使うことで地表との接触が保たれ、ドローンや車両では得られない細密な測定が可能になる。

スポーツ・エンタメ

ロボット同士が走る「AIロードレース」では、観客がロボットの思考や筋肉挙動をリアルタイムで観戦できる。

ここでは速さだけでなく、ペダリングの美しさやライディングフォームの芸術性が評価対象となる。

もはや“競技”というより“科学芸術パフォーマンス”としての地位を確立しつつある。

倫理と哲学 ─ ロボットに「風を感じさせる意味」

開発者たちが繰り返し強調するのは、「効率ではなく経験」である。

ロボットは電動モーターで速く走ることはできる。しかし敢えてペダルを踏ませるのは、人間の身体性を機械に移植する試みだ。

篠原博士(CYCLON開発主任)はこう語る。

「我々は科学と哲学の両面で挑戦しています。ロボットに風を感じさせる──それが私たちの夢です。」

つまり、これは人類が「自分たちの文化を機械と共有できるか」という実験でもある。

ロードバイクという道具を通じて、人間とAIの共生の可能性が試されているのだ。

課題 ─ 技術と社会の壁

- バッテリー持続時間

人工筋肉は消費電力が大きく、長距離走行には依然として課題がある。

現在の技術では連続走行100kmが限界とされる。 - 道路交通法との整合性

「運転者不在の自転車」をどう扱うのか、法整備は追いついていない。

現状では“特区”に限って走行許可が出されている。 - 人間社会との共存設計

人間と同じサイクリングロードを走る際、心理的な違和感や安全性の問題は大きい。

研究チームは「ロボット専用レーン」の導入を提言している。

展望 ─ 「誰か」ではなく「何か」と走る未来

ロボット型ロードバイクは、効率的な交通手段にはならないかもしれない。

しかし、それは“人と機械が同じ風を共有できるか”を問う壮大な社会実験である。

2125年の都市では、早朝のサイクリングロードに人間とロボットが並走する光景が珍しくなくなった。

人間が汗をかき、ロボットが人工筋肉を収縮させ、同じ坂を登る。

そこに生まれるのは競争ではなく共鳴だ。

未来のロードバイクは、単なる移動手段ではなく「人類の文化を拡張する装置」として新たな価値を持ち始めている。

まとめ

ロボット型ロードバイクは、まだ黎明期にある。

だが、その存在はすでに「移動」「スポーツ」「哲学」の三つの領域を横断している。

- 科学的には:人工筋肉や環境解析の最先端を活用する研究の場

- 社会的には:災害支援や新しいスポーツ文化を生み出す可能性

- 哲学的には:人間と機械が同じ風景を共有できるかを試す問い

ロードバイクにまたがるロボットは、人間の未来像を映し出す鏡である。

それは効率を超えた「体験のテクノロジー」であり、人類とAIの関係性を再定義する存在なのだ。

次の記事👉 ロードバイクが紡ぐ「時間の博覧会」

前の記事👉 テクノロジー型ロードバイク 都市を支配する「光の機体」

※本記事は2125年のロードバイク文化を描いたフィクションです。

ただし、現在進行中の技術革新やサイクリング文化の潮流をベースに構想しており、

「もしかしたら実現するかもしれない未来像」としてお楽しみいただければ幸いです。