──三系譜と未来社会の全記録

- ✨ SPECIAL FEATURE ─ 2125年ロードバイク文化

- 🚲 PART① レトロ型ロードバイク

- 🤖 PART② テクノロジー型ロードバイク

- 🤖 PART③ ロボット型ロードバイク

- 🏟️ PART④ 未来イベント特集

- クラシック大会 ─ 不便が生む熱狂

- AIロードレース ─ 光と戦術の舞台

- ロボットショーケース ─ 科学と芸術の交差点

- クライマックス ─ 三世代共演ラン

- 都市を変えるイベント効果

- 第1章 未来ロードバイクの基本構造

- 第2章 テクノロジー編:次世代の装備とシステム

- 第3章 社会との関わり編:交通・都市・環境

- 第4章 ライフスタイル編:日常と趣味の進化

- 第5章 総まとめ──未来ロードバイクが導く世界

- 三世代共演ランの意味

- ロードバイクは「時間を超えるメディア」へ

✨ SPECIAL FEATURE ─ 2125年ロードバイク文化

2125年のロードバイクは、もはや単なる「移動手段」ではない。

それは文化であり、科学であり、そして人類の未来哲学そのものだ。

都市ではAIが渋滞を解消し、ロボットが災害地を駆け抜ける。

一方で、古びたクロモリフレームにオイルを差し、坂を登ることに魅了され続ける人々もいる。

──未来を走るのは「人」か「機械」か。

それとも両者が手を取り合う新しい時代なのか。

本特集では、進化の三つの系譜を追う。

- レトロ型ロードバイク:不便さを愛し、手間を楽しむ文化遺産

- テクノロジー型ロードバイク:都市を支配する合理性と光のデザイン

- ロボット型ロードバイク:AIと人工筋肉が切り拓く“共生”の未来

さらに、それらが一堂に会するイベント「ハイブリッド・ロードバイクフェスティバル」の舞台裏も徹底取材。

あなたはどの未来に心を預けるだろうか?

第1部 三系譜と未来イベント

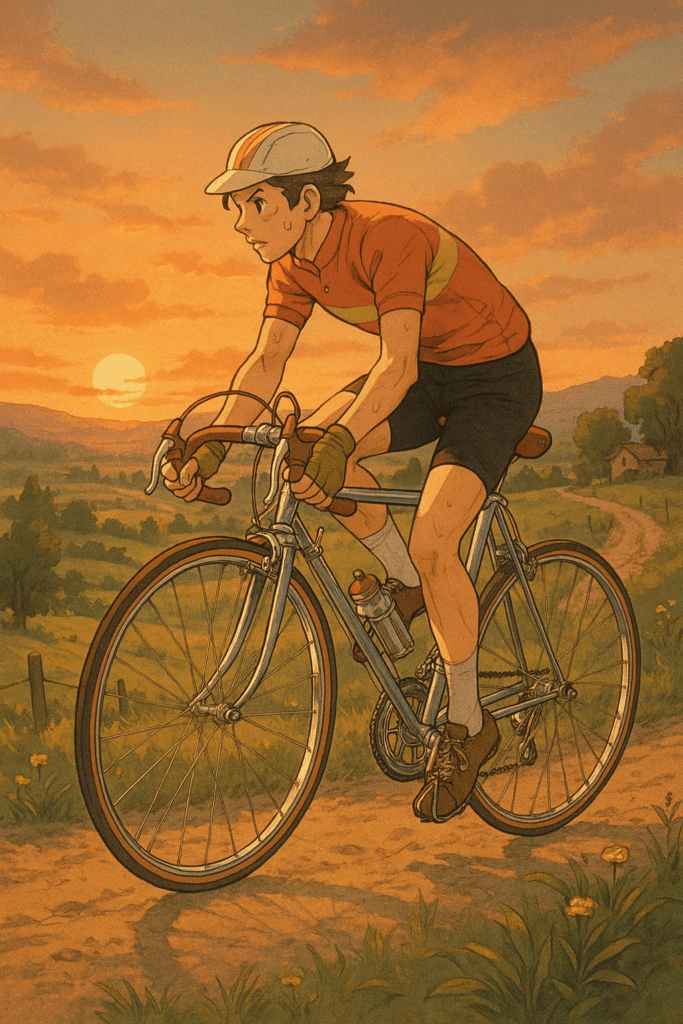

🚲 PART① レトロ型ロードバイク

夕陽に染まるクロモリの美学

アニメ調の夕暮れ、ノスタルジックな田園風景。

丘を登るレトロロードの革サドルとクロームが赤く輝き、失われない「人力の美学」を映し出す。

未来都市がネオンで輝いても、人々の心を惹きつけてやまないものがある。

それが「レトロ型ロードバイク」。

特徴(深掘り)

- 2025年とほぼ同じ設計:細身のフレーム、外装変速、クラウンフォーク。最新ではなく“様式”として生き残る。

- 機械式変速・スポークホイール・ワイヤーブレーキ:クリック感、しなり、引き代。数値化できない「手応え」が主役。

- 整備文化:“手間”を楽しむ。ケーブル張り、玉当たり調整、リムセンター出し。汚れた指こそ誇り──それがレトロの作法。

人気の背景(リアルな理由)

- 懐古ブームを超えて:「技術が足りない」のではなく「余白を残す」選択。

- 脚で進むリアル:踏んだ分だけ進み、怠ければ止まる。AIに肩代わりされない「責任感」が快感になる。

- コミュニティの強さ:旧車イベントや整備会。壊れても笑える仲間の存在が、文化を支える。

こんなシーンで刺さる

- 峠の一本目を“丁寧に”登る休日:ギアが重い?それがいい。心拍と景色の会話を楽しむ。

- カフェ&クラフト:昭和歌謡が流れる店先でフレーム談義。

- クラシックレース:年代縛り・パーツ縛り。勝敗以上に「物語」で走る。

🎤 ライダーの声

- ケンジさん(62歳・旧車愛好家)

「苦しいから楽しい。坂のてっぺんにAIはいない。自分だけだ。」 - アキラさん(40歳・会社員)

「整備会は心のメンテ。道具と会話すると、頭のノイズが消える。」 - ユキさん(25歳・大学院生)

「“最新”に囲まれて育ったから、不便が逆に新しいんです。」

📌 コラム:クラシックイベントの魅力(拡張版)

昭和歌謡、平成ポップ、デニムとニッカボッカ。並ぶのは修復の跡が美しいフレームたち。

若者が増えている理由はシンプル──SNSに載せる“体験”が濃いからだ。

磨いたハブの鏡面は、今日もバズを生み出す。

「不便さを愛する文化」に惹かれたなら、こんなアイテムはいかがでしょう?

- Brooks 革サドル 手入れするほど味が出る、クラシックの象徴。

- クロモリ完成車(レトロデザイン) 現代に蘇る細身のフレーム。

- PARKTOOL 工具セット “汚れた指こそ誇り”を実感できる必携ツール。

※本枠にはアフィリエイトリンクを含みます。

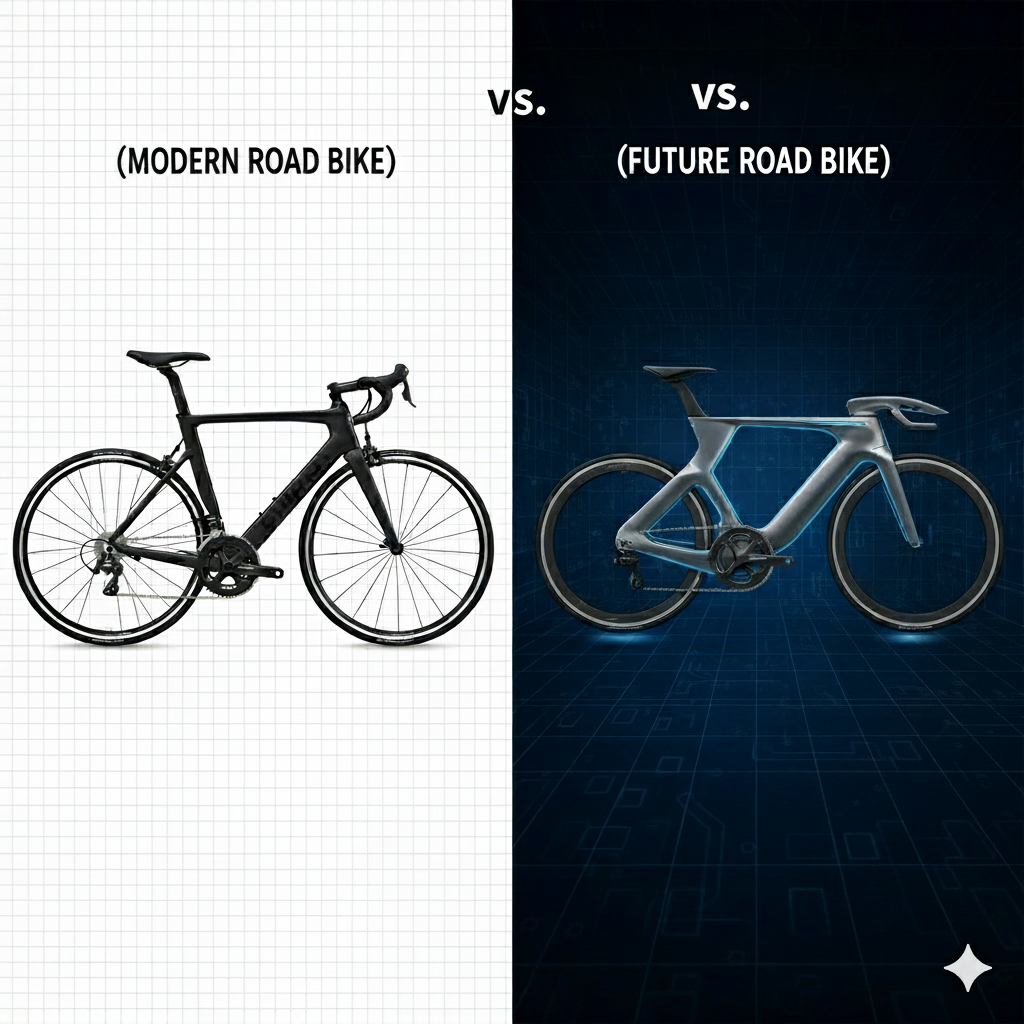

🤖 PART② テクノロジー型ロードバイク

ネオンの街を駆ける未来型ロード

サイバーパンク風の未来都市。ビルの谷間をホログラムナビが照らし、光るホイールの残像が軌跡を描く。

時速150kmで駆け抜ける姿は、もはや「交通手段」ではなく「都市デザインの一部」。

テクノロジー型ロードバイクは、都市を支配する合理性と光のデザインを象徴する存在だ。

技術の結晶(実感値を添えて)

- チューブレス+バリアタイヤ

パンクは過去の記憶となった。自己修復素材が異物を瞬時に塞ぎ、汚れは分子レベルで自己分解。雨上がりでもタイヤは常に最適なコンディションを保つ。 - 磁気浮遊スポークレスホイール

中心部から磁力で支えられた空洞ホイール。空気を切り裂き、LEDホログラムを走行中に投影。安全表示にも、個性を表す演出にもなる。 - AI自動制御ブレーキ+脳波インターフェース

「止まりたい」と思った瞬間、制御が先回りする。反応遅延はほぼゼロ。人間の直感とAIの計算が融合し、“ヒヤリ”は歴史から消えた。 - 自動伸縮カーボンフレーム

ライダーの疲労や路面状況に応じて剛性を自動調整する“生きたフレーム”。乗り心地は状況に応じて「硬く」「柔らかく」変化する。

利用シーン(具体像)

- 通勤

スーツ姿のまま汗ゼロ。AIがルートを瞬時に再計算し、雨雲や風向きも織り込み済み。「遅刻」という概念が消えた社会。 - レース

時速150kmの世界で、AI同士がラインを読み合い、空力を計算。観客はホログラムで戦術を“可視化”し、スポーツとチェスを同時に観戦するような熱狂に包まれる。 - 観光

ARガイドが路面に史跡をオーバーレイ。迷わない旅は、体力を景色に使わせてくれる。まさに「エネルギーを風景のために使う旅」。

🎤 ユーザーの声

- チアキさん(27歳・AIレース観客)

「スポーツ×チェス。戦略が見えるから、にわかでも熱くなれる。」 - マコトさん(29歳・ビジネスパーソン)

「“遅刻の概念”が消えた。AIの保険みたいな安心感。」 - リナさん(19歳・インフルエンサー)

「ホログラムの演出が自己紹介。走れば走るほど“私”が増える。」

📌 コラム:AIロードレースの舞台裏(拡張版)

2125年、スタジアムに響くのは「風切り音」ではなく「戦略の声」。

観客はスマートグラスでAIの意思決定を追体験し、風向・ドラフティング・タイヤ温度など、目に見えない情報を“戦術レイヤー”として切り替えられる。

これにより若者層が一気に流入。

「速さ」だけではなく「思考の美しさ」に熱狂する新しいスポーツとして、AIロードレースは文化となった。

ただし、データの扱いは厳格だ。プライバシーと公平性をめぐる議論は、スポーツの新しい“教養”として広がっている。

🤖 PART③ ロボット型ロードバイク

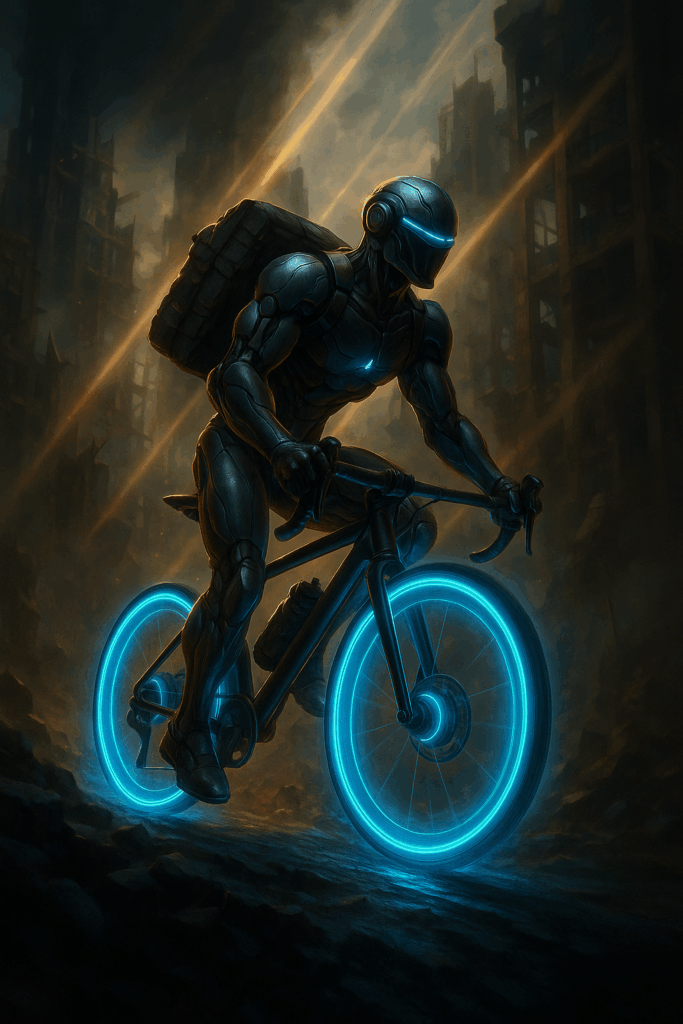

廃墟を駆ける鋼鉄のライダー

ポストアポカリプスの都市。崩れたビルの間を、青く光るホイールを纏ったロボットが静かに駆け抜ける。

背には救援物資、腕には人工筋肉の駆動音。

その姿は「機械」でありながら、人類を救う“仲間”でもある。

ロボット型ロードバイクは、AIと人工筋肉が切り拓く共生の未来を象徴している。

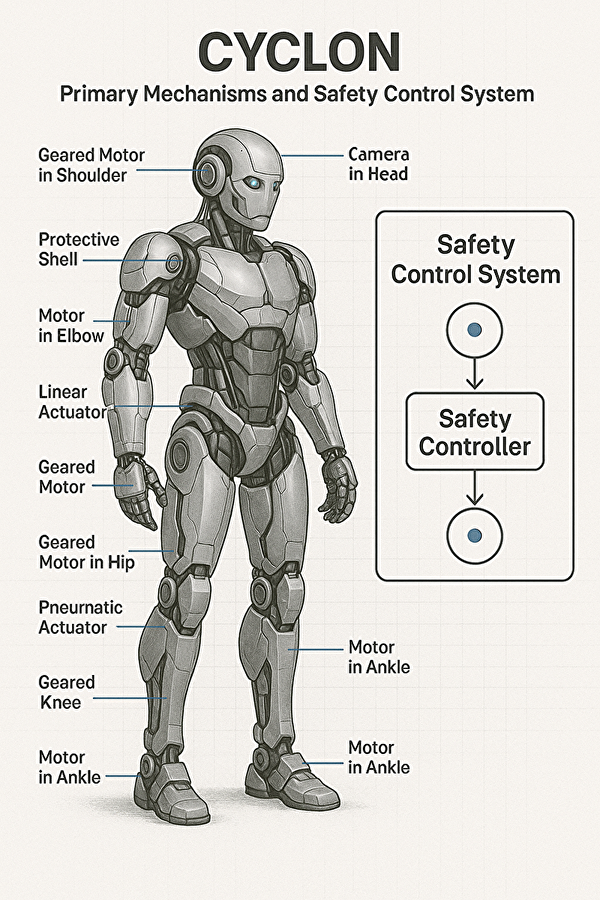

技術の柱(何がすごい?)

- AI自律走行

危険の兆候を0.1秒単位で予測し、回避行動を取る。人間の直感を超えた“先読み”が可能に。 - 人工筋肉ペダリング

化学繊維が電気刺激で収縮し、関節角度を最適化。鳥肌が立つほど滑らかな円運動は、映像で見ると「美しさすら感じる」と評される。 - 環境解析機能

気温・勾配・路面摩擦係数を毎秒更新。ギアと姿勢を適応的に調整し続ける執念は、人間以上に“人間的”だとまで言われる。

実用とエンタメ(二正面作戦)

- 災害支援

瓦礫・狭路・段差──車もドローンも諦める領域を突破。被災地の最前線で物資を届ける存在として、人間と並んで活動する。 - スポーツ

人間の限界を超えたフォーム同士が競う「純粋競技」。人類が観戦するのは「最速の身体表現」だ。 - 芸術

ホログラムと同期したテクノ・ペダリングは、もはやダンス。科学と芸術が一体となるパフォーマンスとして都市の夜を彩る。

🎤 開発者の声

篠原博士(45歳・CYCLONプロジェクト主任)

「これは科学であり、同時に哲学です。ロボットにも“風”を経験させる。

その一歩が、人類社会を変えていくのです。」

📌 コラム:CYCLONプロジェクト(拡張版)

2025年東京で始動した人工筋肉研究は、当初は医療リハビリ用だった。

だがロードバイクとの融合によって、「人間以上に人間らしい」ペダリングが誕生した。

その理由は単純なパワーではなく、“ムダの少ない、やさしい力”にある。

数値的には最適解でも、観客が見た印象は「美しい」。

それは機械でありながら「人間らしさ」を超えてしまった瞬間だった。

イメージシーン

リアルタッチのビジュアルで描くべきは──

- 崩壊都市を走る救援ロボット

- 夜間、ホログラムと音楽に合わせて舞う“ダンスとしてのロードバイク”

- 光と機械の共演に涙する観客

🏟️ PART④ 未来イベント特集

──ロードバイクが紡ぐ「時間の博覧会」

ハイブリッド・ロードバイクフェスティバル

2125年、東京湾岸の巨大スタジアム。

クラシック、テクノロジー、ロボット──三つの系譜が一堂に会する祝祭が幕を開ける。

名は「ハイブリッド・ロードバイクフェスティバル」。

数十万人の観客が集まり、ホログラム花火と歓声が交錯する。

そこは単なるレースではなく、人類の過去・現在・未来を同時に体験する博覧会だ。

クラシック大会 ─ 不便が生む熱狂

開幕を飾るのはクラシックロードバイク大会。

1970年代クロモリ、90年代アルミ、2000年代初期カーボン──往年の名車が並ぶ。

選手は復刻ジャージを纏い、チェーンオイルの匂いとギアの金属音が響き渡る。

- 音:ガチャリという変速音、革サドルの軋み。

- 匂い:オイルと汗と芝生の混じる香り。

- 観客の声:「不便なのに、なぜか涙が出た」と語る若者たち。

🔬 科学的意義

AIや電動を排した走行データは、人間の筋力・集中力・意思決定の純粋な指標。

研究者は「人間を解き明かす実験場」と呼んでいる。

AIロードレース ─ 光と戦術の舞台

夜のスタジアムにネオンが点灯。

テクノロジー型ロードが光輪を描き、ホログラムの矢印が空中を走る。

観客はスマートグラスでAIの“意思決定”をリアルタイム体験。

- 視覚体験:コースに浮かぶ戦術ライン。

- 戦術UI:「次の1秒の最適解」が即時表示される。

- 観客反応:「速さより戦略に釘付け」とSNSで拡散。

🔬 科学的意義

AIロードレースは「意思決定研究」の公開実験でもある。

風向・相手の位置・路面摩擦を解析するアルゴリズムは、物流・医療・軍事にも応用可能だ。

📌 コラム:SNSの熱狂

「AIは人間より美しい戦術を描く」──この言葉とともに分析動画がバズり、eスポーツとの融合も進行。

観戦そのものが「知能体験」へ進化している。

ロボットショーケース ─ 科学と芸術の交差点

昼は災害支援シミュレーション。

人工筋肉を備えた人型ロボットが物資を背負い、瓦礫を越える姿に観客が息を呑む。

夜は一転、音楽と光の祭典。

ホログラムと同期した“テクノ・ペダリング”は、芸術と科学が重なり合うパフォーマンスだ。

観客の目には「機械に人間性が宿る瞬間」が映し出され、涙する人も少なくない。

🔬 科学的意義

人工筋肉の収縮リズムをホログラム化することで、人間と機械の動作比較が可能に。

「機械に美学は宿るか」という問いが、社会に投げかけられる。

🎤 開発者の声

「ロボットに風を感じさせること──それが科学であり哲学なのです」

クライマックス ─ 三世代共演ラン

スタジアムの照明が落ち、一筋の光の道が浮かぶ。

クラシックのチェーン音、AIロードのホログラム閃光、ロボットの人工筋肉駆動音が同時に重なり、観客は歓声と涙に包まれる。

これはただのレースではない。

人類の歴史と未来を同時に走る「時間の交響楽」だ。

- 観客の声:「これはスポーツじゃない。人類の記憶と未来を同時に体験する儀式だ」

- 演出:花火とホログラムが夜空に溶け合い、都市全体が祝祭空間と化す。

都市を変えるイベント効果

- 教育効果:クラシック=歴史教育、AI=情報科学、ロボット=倫理教育

- 観光資源:開催都市の観光収入は平均25%増

- 社会実験:人間・AI・ロボットの共演は「共生社会の縮図」

スタジアムの外では子供たちがクラシック車を試し、若者はAI試乗に列をなし、企業はロボットの新技術を発表。

都市全体が「時間を可視化する博覧会」に変わっていく。

📖 第2部 未来ロードバイク完全解説

第1章 未来ロードバイクの基本構造

軽量化の果てに辿り着く素材革命

現代のロードバイクはカーボンフレームが主流だが、未来はさらに先へ進む。

「ナノカーボン複合材」と「自己修復合金」の導入により、重量は従来比で20〜30%軽量化。

さらに、転倒や衝撃で発生した微細なヒビは分子レベルで自己修復され、フレーム寿命は倍増する。

これは単なる性能向上にとどまらず、ライフサイクルコストの劇的低下をも意味する。

「一生モノのロードバイク」が現実となる。

転ばないロードバイク

ジャイロセンサーとAI姿勢制御の融合によって、転倒リスクは限りなくゼロに近づく。

横風や急な路面変化にも瞬時に補正が働き、高齢者や初心者でも安全に乗れる。

これは「スポーツのハードルを下げる」だけでなく、医療や福祉分野への波及効果も期待されている。

未来のロードバイクは「健康寿命を支える社会装置」へと進化する。

ハイブリッド・ペダリング

人力に小型発電ユニットがシームレスにアシストする「ハイブリッド駆動」。

登坂ではパワーを補助し、下りでは発電してバッテリーを蓄える。

これによりエネルギー効率は最大化され、人間と機械の協働モデルが完成する。

第2章 テクノロジー編:次世代の装備とシステム

AIサイクルコンピュータの進化

未来のサイコンは「数値を表示する機器」ではなく「AIコーチ」。

心拍・呼吸・筋肉負荷をリアルタイム解析し、「抑えろ」「攻めろ」と的確に指示を出す。

競技選手だけでなく、日常利用者にも健康維持のアドバイスを提供する。

バリアタイヤ──パンクの消滅

自己修復ポリマーにより、異物が刺さっても数秒で修復。

さらに内部センサーが路面状況を検知し、自動で空気圧を調整する。

この技術により「パンク修理キット」は過去の遺物となる。

自動感知システムと安全性

LiDARとAIカメラが周囲360度を常時監視。

車や歩行者の動きを予測し、必要なら自転車自体が回避行動をとる。

将来的には「V2X通信」で自動車や信号機と連動し、交通事故ゼロ都市が目指されている。

第3章 社会との関わり編:交通・都市・環境

自転車インフラの未来像

都市には「スマートレーン」が整備され、走行中にワイヤレス充電が可能。

AI信号制御と連動し、ストップ&ゴーのストレスは消える。

結果として、ロードバイクは都市交通の中核を担う。

環境への寄与

ロードバイク通勤が普及すれば、CO₂排出量は自動車中心都市に比べて数百万トン単位で削減可能。

さらに利用者の健康増進が進めば、医療費削減=社会的コスト低減にもつながる。

政策と社会システム

政府は「バイク通勤手当」「健康ライド補助」を導入。

企業もロードバイク購入補助を提供し、社員の健康管理をインフラとして後押しする。

未来都市の風景は「スーツ姿でロードに乗る会社員」が日常となる。

第4章 ライフスタイル編:日常と趣味の進化

VR/ARライド体験

自宅のスマートトレーナーに跨れば、世界中の仲間と同時走行が可能に。

ARゴーグルを通じて、街道に「仮想ライダー」が並走。孤独な練習はなくなり、常に「仲間とつながる」走行となる。

ソーシャルサイクリングの深化

AIマッチングにより、その日の体調や走行ペースに合う仲間が自動で紹介される。

ロードバイクはもはや「スポーツ」ではなく「日常のSNS」へと進化する。

観光との融合

未来の観光は「ロードバイク+地域体験」が主軸に。

京都の寺院をARで巡り、北海道の自然をVRで共有。

移動そのものが観光資源となり、地域経済に新しい柱をもたらす。

第5章 総まとめ──未来ロードバイクが導く世界

未来ロードバイクは、社会に次の三大価値を提供する。

- 安全性の飛躍──事故リスクの極小化

- 環境性の向上──CO₂削減と都市構造改善

- 社会性の深化──健康・観光・コミュニケーションの結節点

100年後の都市には、車と同等の位置にロードバイクが存在するだろう。

それは「生活を支えるインフラ」であり、「人類をつなぐ文化」でもある。

🧠 終章 総括 ─ 時間を超えるロードバイクの哲学

ロードバイクは、21世紀初頭までは「趣味のスポーツ」にすぎなかった。

だが2125年、私たちが目にしているのは──文化・科学・哲学の交差点に立つ存在だ。

レトロは「歴史の装置」

クロモリやアルミに宿るのは、手間と不便を愛する人間の原点。

そこにあるのは速さではなく「記憶」。

不完全さを抱きしめることで、私たちは「人間らしさ」を取り戻す。

テクノロジーは「知能の装置」

AI、ホログラム、バリアタイヤ。

都市を安全に、効率的に、美しく変える力。

合理性は冷たく見えるが、その先には「人間が景色に集中できる余裕」が生まれる。

ロボットは「哲学の装置」

人工筋肉で風を感じ、災害地を走り抜けるロボット。

その姿は「機械にも経験を与える」という新しい倫理を突きつける。

人類はそこで初めて、自分たちの存在意義を問い直す。

三世代共演ランの意味

クラシック、テクノロジー、ロボット。

三つのロードバイクが同じトラックを走る光景は、単なるイベントではなかった。

それは──

- 過去の誇り

- 現在の祝祭

- 未来への約束

を同時に体験する「時間の儀式」であり、人類全体の共通記憶となった。

ロードバイクは「時間を超えるメディア」へ

もはやロードバイクは単なる移動手段ではない。

それは 時間を超えて人類をつなぐメディア であり、文化・科学・哲学を融合させる「未来装置」なのだ。

──あなたはどの未来に心を預けるだろうか?

レトロの温もりか、テクノロジーの光か、ロボットの新しい感覚か。

あるいは、そのすべてが交わる祝祭の中に、自分の未来を見つけるのかもしれない。

📌 補足

本記事はフィクションである。

ただし現在進行中の技術革新や文化潮流をベースに構成しており、**「もしかしたら実現するかもしれない未来像」**として楽しんでいただきたい。