はじめに

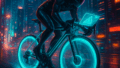

2125年、都市の道路はAI制御の自動車であふれ、空には輸送ドローンが舞う。

最新のテクノロジー型ロードバイクやロボットサイクリングが主役となり、速度と効率を競い合う時代だ。

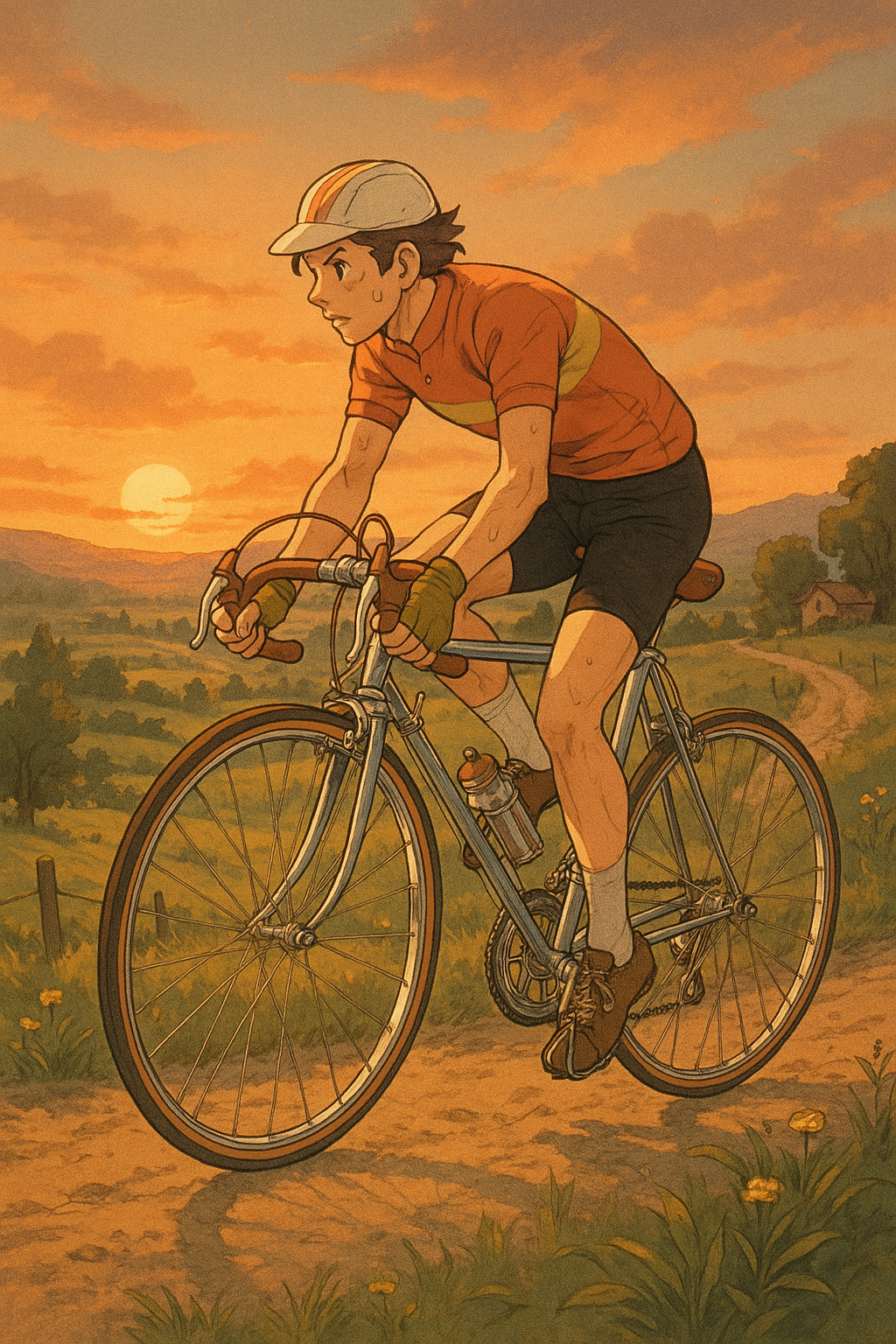

しかしそんな未来の真ん中で、あえて「2025年とほぼ同じ設計」のロードバイクに跨り、汗と油の匂いを楽しむ人々がいる。

彼らが追い求めるのは便利さでも速度でもない。むしろ、不便さにこそ価値を見出す“レトロサイクル文化”である。

第一章:失われなかった感触

レトロ型ロードバイクの特徴は、何よりもシンプルさだ。

クロモリフレームに革サドル、スポークホイール、ワイヤーブレーキ。

変速は電子制御ではなく、ダウンチューブに取り付けられたレバーをカチリと操作する。

最新の自転車と比べれば、重く、効率も悪い。だが、ライダーはこう語る。

「ギアを変えるときの感触、坂を登りきったときの脚の疲労──それが心を震わせるんです。」

機械が走りを管理する時代に、自分の身体と機械だけで走る「純粋さ」が、人々を惹きつけてやまない。

第二章:週末のクラシックイベント

都市の片隅には、毎週末レトロサイクリストが集う広場がある。

そこでは古いフレームがずらりと並び、昭和や平成の歌謡曲がスピーカーから流れている。

年配のベテランは、磨き込まれたクロモリバイクを誇らしげに披露する。

若者たちはSNSで仕入れた情報を頼りに、古いパーツを必死に探し当てて持ち寄る。

「整備会」と呼ばれる光景では、工具と油にまみれた手で仲間同士が助け合う。

パンク修理をしながら笑い、時には余ったパーツを譲り合う。

そこにあるのは効率を追求する社会とは真逆の、“時間をかけること自体を楽しむ文化” だ。

第三章:若者たちの逆流

意外にも、レトロサイクル文化を支えているのは若い世代だ。

彼らにとって、最新技術は「生まれたときから当たり前」だった。

19歳の大学生・リナはこう語る。

「テクノロジー型は確かに便利。でも、それだと“自分が走ってる”感覚が薄いんです。

レトロは不便だけど、そのぶん全部が自分の身体に返ってくる。逆に新鮮で、映えるんです。」

彼女のSNSには、ヴィンテージジャージに身を包み、古いバイクで坂を登る姿が投稿される。

そしてその写真は数万件の「いいね」を集める。

レトロは単なる懐古趣味ではなく、デジタル世代にとって「未知の体験」として新しい価値を持ち始めている。

第四章:経済と観光を動かす

この文化はやがて都市経済や観光産業にも波及していく。

地方都市では「クラシックロードショー」が観光イベントとして定着。

旧車を展示し、昭和の音楽を流す会場には、若者も外国人観光客も集まるようになった。

さらに、職人たちが眠らせていた古いパーツ工房を復活させ、オーダーメイドの革サドルやクロモリフレームを作り直す。

その動きは、かつて忘れられた技術を現代に蘇らせることにもつながった。

こうして「不便さの美学」は文化を超え、地域の活力や新たな産業としての側面を持ち始めている。

第五章:未来へのメッセージ

レトロサイクル文化は単なる「懐古」ではない。

効率とテクノロジーに支配された社会の中で、人間が「自分で選ぶ生き方」を取り戻す行為である。

最新のAI自転車が事故を防ぎ、ロボットが災害を救う未来。

それでも、人々は「手間をかけて走ること」に価値を見出す。

その光景は、過去と未来をつなぎ、人間が何を大切にしてきたかを映し出している。

レトロ型ロードバイクは、単なる古い自転車ではなく、人間性そのものを映す文化遺産なのだ。

おわりに

2125年、ロードバイクは三つの進化を遂げた。

効率を極めるテクノロジー型、共生を体現するロボット型、そして“不便さ”を愛するレトロ型。

その中で、レトロサイクル文化は静かに、しかし確かに存在感を放ち続けている。

それは「過去を守る文化」ではなく、「未来に必要とされる人間らしさ」を体現する生き方だからだ。

次の記事👉 テクノロジー型ロードバイク ――都市を支配する「光の機体」

※本記事は2125年のロードバイク文化を描いたフィクションです。

ただし、現在進行中の技術革新やサイクリング文化の潮流をベースに構想しており、

「もしかしたら実現するかもしれない未来像」としてお楽しみいただければ幸いです。