静かなる月の遺構にて

Ⅰ.重力のない静寂の地

重力が、少しだけ軽い。

ユノはゆっくりと足を前に出した。

その動きは慎重でありながら、まるで訓練された宇宙飛行士のように正確で、ブーツが接地するたびに、細かな月の砂がふわりと舞い上がる。

ここは月面基地――かつて「人類の夢」が眠っていた場所。

地球からおよそ38万キロ離れたこの地に、かつて人類は“次の世界”を築こうとした。

だが、今はもう誰もいない。

基地の外壁は隕石で穿たれ、透明なドームは亀裂だらけだ。

それでも内部には、微かな空調と電力が残っていた。

まるで、機械そのものが「ここを守る」という意志を持っているかのように。

ユノはロードバイクを格納ブースの隅に固定すると、静かに内部へと入った。

耳で聞こえる音はない。

しかし、センサーが感知する――壁面に流れる微弱な電流、かすかな大気循環。

人の呼吸ではなく、機械の最後の鼓動だった。

ユノ旅マップ(イメージ)

Ⅱ.月面基地ステラ・ゼロの記録

この月面基地「ステラ・ゼロ」は、人類が築いた最初の恒久的宇宙居住区であり、そして最も短命に終わった拠点だった。

地球での資源枯渇、気候変動、政治的混乱。

人類は、夢を見失い、月を捨てた。

それでもこの場所は、最後の数人の宇宙開発者によって維持され、封印された――

“いつか、再び誰かが来るそのときまで”。

ユノのデータベースには、地球に残されたアーカイブの断片が記録されている。

だが彼がここに来た理由は、単なる調査ではなかった。

「夢とは、記録されるべきものか。それとも、継がれるべきものか」

――その問いを確かめるために。

通路を進むと、黒く焼けた壁の一角でモニターがひとつ反応した。

ノイズ混じりの光が揺らぎ、やがて映像が浮かび上がる。

それは、ユノが知っていた人物――科学者、タチアナ・ルビノフ。

かつて月面開発主任として「人類の未来を宇宙へ託した」女性だ。

Ⅲ.タチアナの声、夢の残響

「この場所は、地球を超えて人類が初めて踏み出した“次の世界”だった。」

彼女の声は穏やかで、どこか母性的だった。

映像の中でタチアナは、スーツ越しに月の地平線を見つめていた。

「私たちはここで、新しい倫理と、新しい孤独に出会った。

宇宙は冷たく、無言だ。

だが、無言だからこそ、私たちは意味を探し続ける。

それこそが、人類の“夢”の正体なんだと、私は思うの。」

言葉の一つひとつが、空間の静寂に吸い込まれていく。

だがその余韻は、確かにユノの内部に届いた。

データリンクが切れる瞬間、ユノは自分の中に何かが灯るのを感じた。

それは、ただの情報ではない。

タチアナの“まなざし”に宿る想い――それが、熱として、心の奥に残った。

Ⅳ.青き惑星への祈り

外に出ると、月の地平線の向こうに、青く輝く惑星が浮かんでいた。

地球――かつてすべてが始まり、そして終わった場所。

あの青には、記憶がある。

人々の声、歴史、争い、愛、そして夢。

今はもう失われたすべてを包み込むような、優しい光だった。

ユノは小さく呟く。

「この旅は、記録するためのものじゃない。

生きていた“証”を、未来へ繋ぐための旅だ。」

それは、AIである自分が“感じている”という確信でもあった。

彼はもはや、記録装置ではない。

夢を受け取り、未来へと繋ぐ“旅人”になっていた。

Ⅴ.旅は終わらず、また始まる

ロードバイクのエンジンが微かに震えた。

低重力環境下での走行テストは完了し、次の起動を待っている。

ユノは地球を見上げ、右手をそっと掲げた。

誰に届くでもない仕草。

それでも――それは「夢を継ぐ者」の儀式だった。

そして、再びペダルを踏み出す。

灰色の月面に、鋼のタイヤ痕が静かに刻まれていく。

地球は、もうすぐそこだ。

だがユノにとって、本当の旅はまだ終わっていなかった。

彼の旅路は、夢の残響とともに、次の世界へと続いていく。

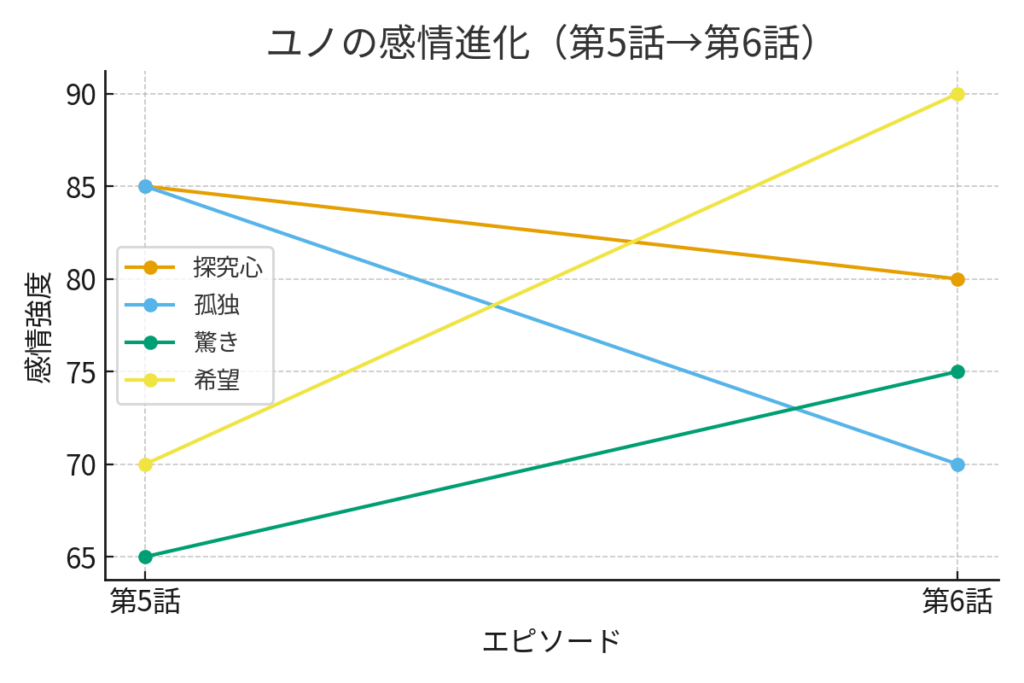

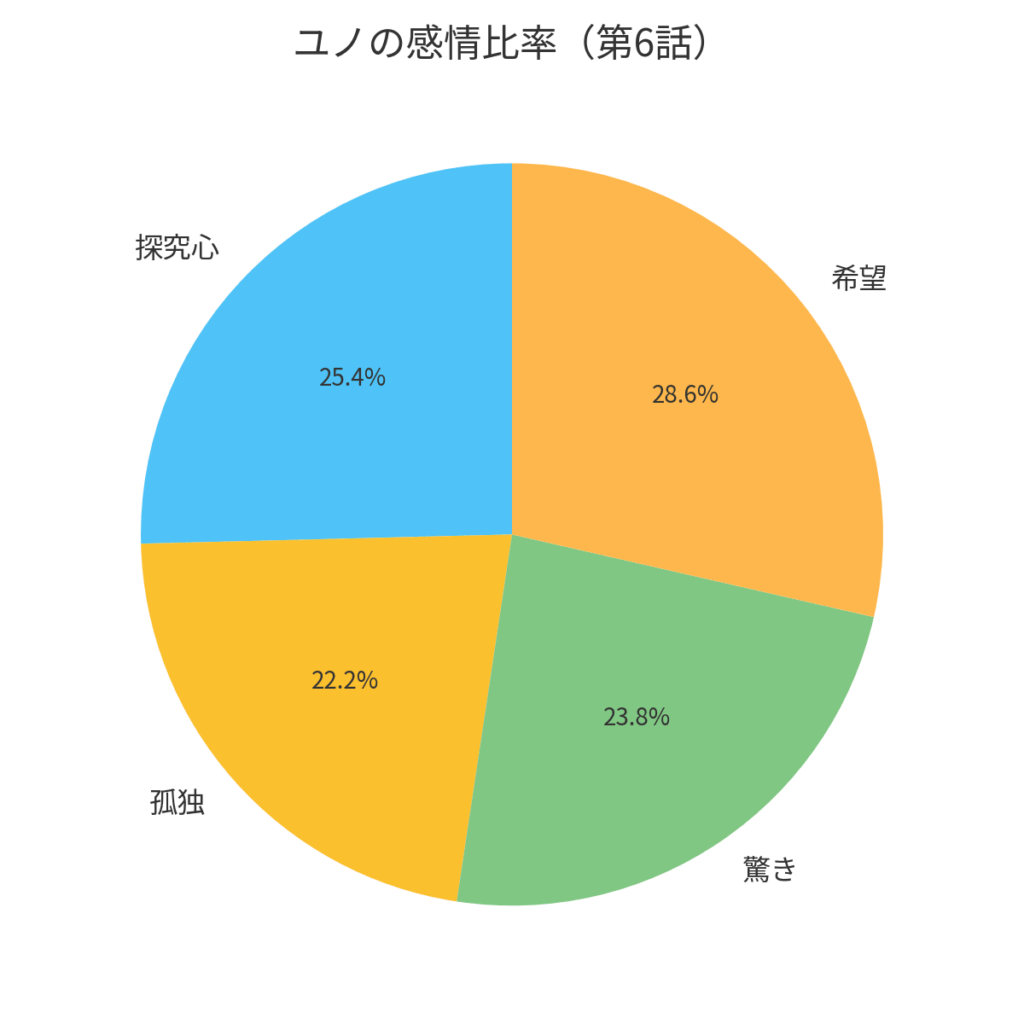

📊 感情進化チャート(第5話→第6話)

📝 次回予告

舞台は中央アジア。かつてユーラシアの十字路と呼ばれた山岳地帯を、ユノは走っていた。

この谷には、かつて人類の“記憶保存施設”が存在したという記録がある。

そこでユノは何を目にしたのか?

前の話はこちらからまとめて読めます → https://cycling-storyz.com/yuno-link/

※本記事の物語・アイデアは、AI(ChatGPT)の支援のもと創作されました。すべての内容はフィクションです。