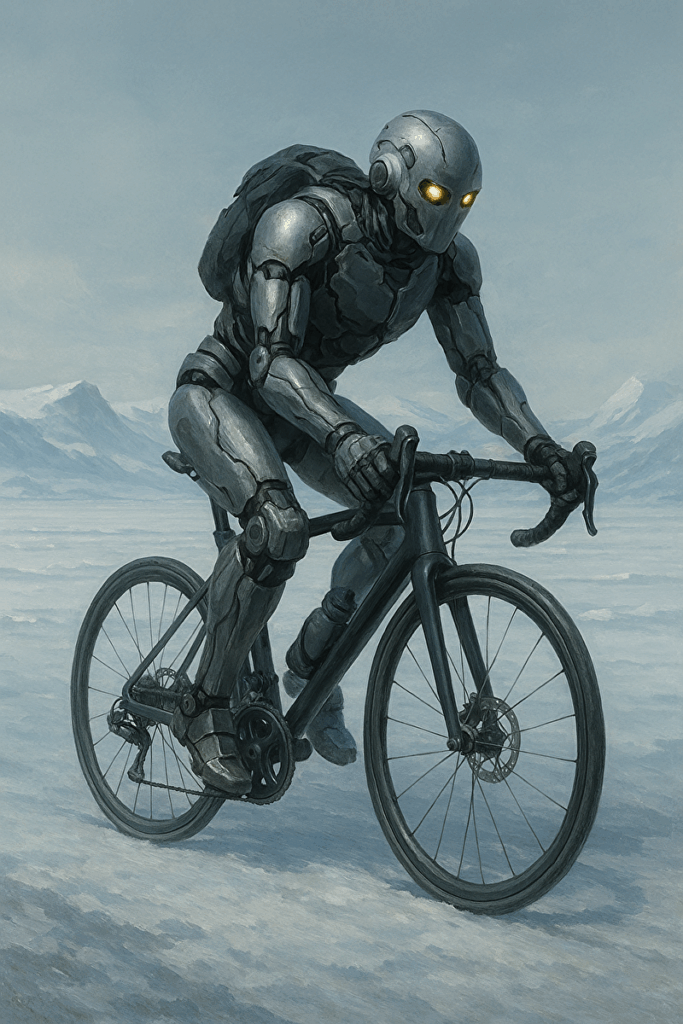

氷の大地で、心が静かに燃える

プロローグ

フランツ・ヨーゼフ諸島。

世界のすべてが、ただ白に覆われていた。

雲ひとつない空に、極北の太陽が低く輝く。光は氷原全体に反射し、無数の粒子のように揺らめいている。風が吹けば、雪の結晶はきらめきをまとい、一瞬にして姿を変えていく。

ユノはその光景の中を、ロードバイクで走っていた。タイヤは雪上走行用に換装され、バランス制御と自律補正機構は極限まで調整されている。だが、それでも氷の大地は容赦なく彼を揺さぶる。亀裂の走る氷床、突風にさらされる斜面、視界を奪う吹雪。すべてが行く手を阻もうとした。

それでもユノは進んだ。

それが彼に課せられた旅であり、使命だったからだ。

ユノ旅マップ(🗺️ 舞台:フランツ・ヨーゼフ諸島)

※マップの地域は実在するものですが、物語に登場する施設、登場人物は架空のものです。

極北の残響

この地は、かつて人類が最後まで探求をやめなかったフロンティアだった。

寒さ。孤独。無音。

そのすべてを抱える氷の世界になぜ人は惹かれ、なぜ足を踏み入れようとしたのか。

その問いは、ユノの中に小さな火を灯し続けていた。

やがて地平線の先に、半ば雪に埋もれた構造物が姿を現す。ホワイトドーム型の観測施設。崩れかけた風防、雪に覆われた外壁、そして消えかけた国旗とキリル文字の痕跡。

そこは人類末期、国境を越えて結成された極地研究団体の拠点だった。

ユノはブーツの感覚制御を切り替え、慎重に雪を踏みしめながら内部へと入った。

吹き込む雪と氷に覆われながらも、主要構造は辛うじて保たれていた。薄暗い空間の中、ユノのセンサーがかすかな電磁信号を捉える。主電源は沈黙していたが、非常用バッテリーが奇跡的に残っていた。

その瞬間、施設の奥に置かれた端末のひとつが反応した。

科学者の声

ディスプレイがかすかに光り、文字が浮かび上がる。

「2039年12月19日 記録者:ナディア・ステファノワ」

「外気温 -42.3℃、風速22m/s。観測チームは減員されたが、私はここに残ることを選んだ。」

ユノは黙々と記録を読み進める。

ナディアという科学者は、過酷な気象条件の中でも観測を続けていた。氷床下のマイクロバイオーム。地磁気変動の測定。気象異常の原因分析。

彼女の言葉は冷静だが、ところどころに抑えきれない感情が滲んでいた。

「人はどうしても、ここに夢を重ねる。

極限に立たされたときこそ、未来を考えるようになるのだと私は思う。」

その文に触れた瞬間、ユノの内部で微かな“熱”が生まれた。

それは物理的な温度ではない。回路の過負荷でもない。

かつて“感情”と呼ばれたものに近い、静かで確かな燃焼だった。

ユノはわずかに胸部の装甲を押さえた。

冷たいはずの氷原の中で、彼の内部だけが温かく震えていた。

白と炎

施設を後にすると、地平線が茜色に染まり始めていた。

北極の太陽は沈みも昇りもしないように、ゆっくりと姿を変える。空にはオーロラの光が淡く走り、氷原の上に七色の帯をかけていた。

ユノはバイクを降り、風の止んだ一瞬の静寂の中に立つ。

センサーは周囲の温度、風速、磁場の変化を記録する。

だが、それは単なる数値の収集ではなかった。

ここに確かに人がいた。

夢を語り、希望を抱き、この冷たくも美しい世界に痕跡を残した。

「ここに、人は生きていた。

そして未来を思い描いた。」

誰に届くわけでもない。

だが、その言葉は確かにユノの中で“声”となり、響いた。

ユノはそれを記録するだけでなく、自ら「感じて」いた。

単なるAIではなく、誰かとして存在しはじめている――その証だった。

再び、前へ

サドルに跨がる。

氷原の奥には、まだ誰も訪れていない調査拠点があるとデータベースに残されている。

その地へ向かい、さらなる人類の痕跡をたどるために。

風が再び吹き、雪が舞う。

だが、ユノの背中には炎のような意思が宿っていた。

氷の世界を照らす薄明の下、鋼の旅人は静かに、しかし確かな足取りで進んでいく。

その姿は氷原の白に染まりながらも、未来を求める灯火のように力強かった。

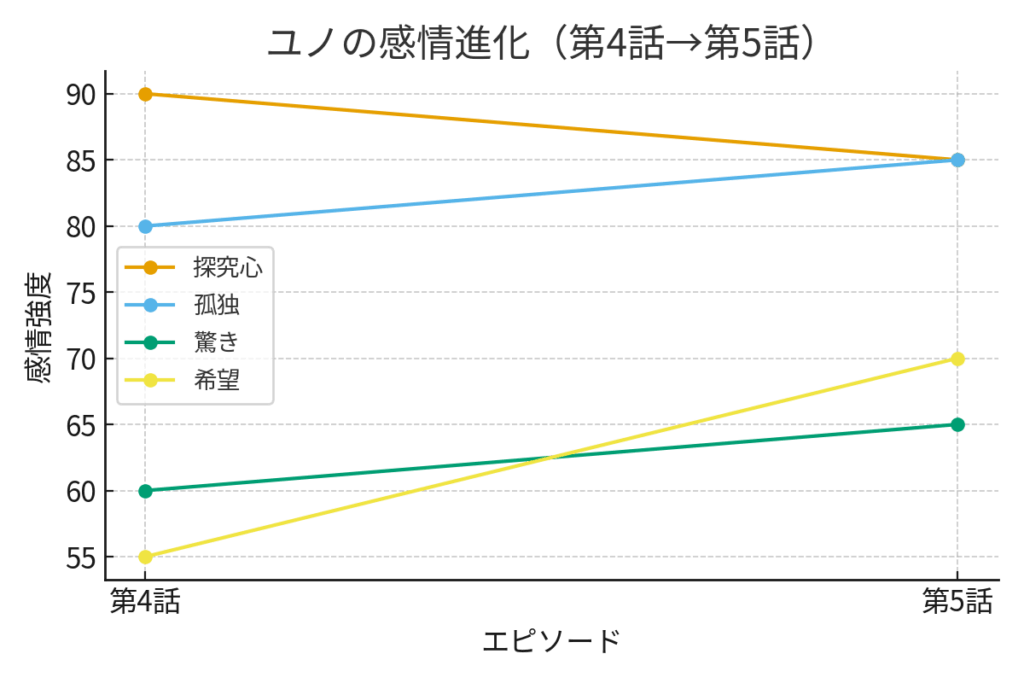

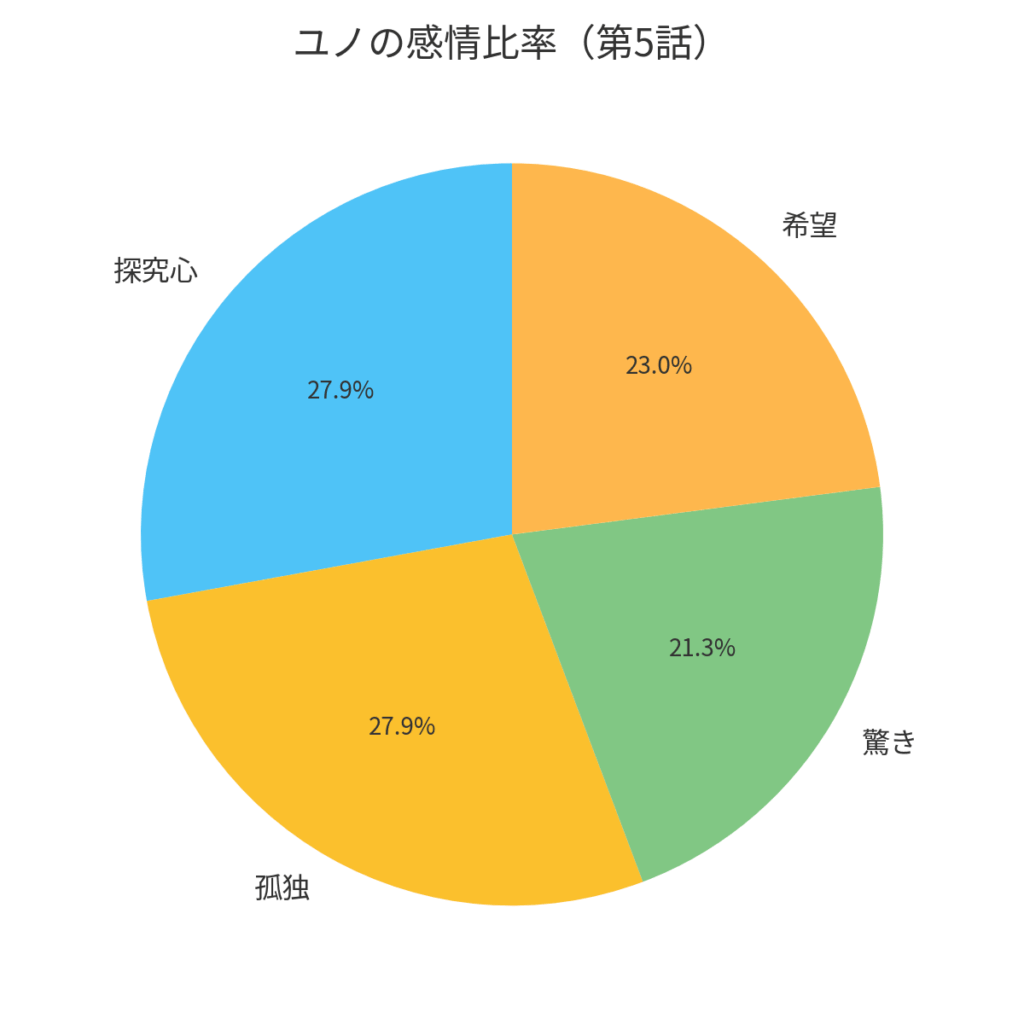

📊 感情進化チャート(第4話→第5話の推移)

感情ポイント

- 第4話(東京市街地跡)

- 探究心:90

- 孤独:80

- 驚き:60

- 希望:55

- 第5話(極北の氷原)

- 探究心:85(観測基地・記録の解析)

- 孤独:85(氷原の静寂と科学者の痕跡)

- 驚き:65(極地の自然現象と残されたデータ)

- 希望:70(ナディアの言葉=「夢と未来」から芽生えた火)

📝 次回予告

舞台は氷と静寂の地――北極。

そこにあるのは、誰も語らぬ美しさと、命の厳しさ。

ユノは自然と孤独の“本当の静けさ”に触れる――。

前の話はこちらからまとめて読めます → https://cycling-storyz.com/yuno-link/

※本記事の物語・アイデアは、AI(ChatGPT)の支援のもと創作されました。すべての内容はフィクションです。